活動

2025.09.17

「里地里山の豊かな暮らしを継承」 特定非営利活動法人 里地里山問題研究所

人口減少・高齢化が進む農村社会では、持続可能性が危惧され、さらに生活基盤を脅かす深刻な課題となっている「獣害」問題に脅かされている。そのような課題に対し、人と野生動物が共生する魅力ある農村の未来を創ることを活動理念とし、地域を元気にする新しい「獣がい対策」のモデルを創り、その方法を全国に拡げていく取り組みをするNPO法人がある。

自然豊かな丹波篠山市で活動する「特定非営利法人 里地里山問題研究所」である。

農村が直面する課題に対し、最前線で獣がい対策をリードし、豊かな暮らしの継承と発展に向けて尽力する“さともん”を訪れ、お話を伺いました。

副代表理事 |

代表理事 |

特任研究員 |

ご質問① よくニュースで野生動物が山から下りてきて、田畑に損害をもたらしている報道を見ると、文字通りの「害」を思い浮かべます。しかし、さともんの皆さんは「獣害」ではなく「獣がい」とされています。「共生」のお考えが基になっているとお聞きしました。改めて、そのお考えを教えてください。

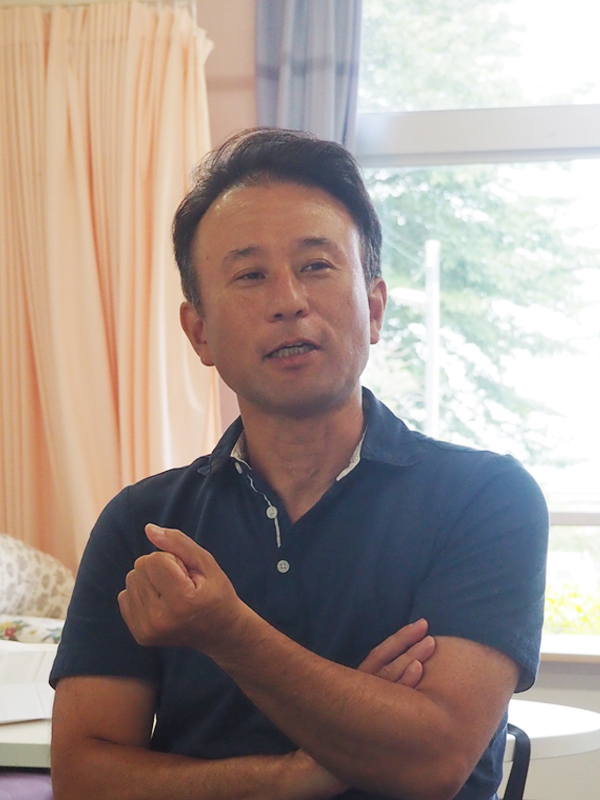

鈴木さん

清野さんも川添さんもそうですが、野生動物の研究をしている人間は、地域と野生動物が共生していけたらという発想を皆持っています。しかし、実際の地域では野生動物が田畑に大きな被害を出し、望ましくない存在になっている状況に対し、野生動物との共生なんてなかなか言えないというのが、私たちがこの問題に関わるようになった初期の状況でした。そのため、農村を守り、地域住民の暮らしを守るために、まずは目の前の被害を防ぐことに尽力しました。通常使われる漢字の「獣害対策」をどのように普及させていくかというところからスタートさせたんです。

篠山で十数年、前職時代から被害対策に取り組んできて、丹波篠山で、一定の水準まで被害を抑えることができ、地域住民の皆さんからのご理解もいただけるようになってきました。ここから先は「共生」に向けて、豊かな里地里山の構成員である野生動物を地域にとってのプラスの存在に変えていけるよう、また地域を活性化させる存在にしていくとの意味を込めて、漢字の「害」をひらがなにして使っていこうと決めたんです。さともんを立ち上げてすぐの頃、2016年のことでした。

ご質問② 研究所を立ち上げられて十年となりますが、立ち上げ当初のことを教えてください。

鈴木さん

2008年から7年間、兵庫県立大学に所属し、兼任先の兵庫県森林動物研究センターで、兵庫県のニホンザル管理・被害対策を担当し、効果的な被害管理手法の開発と住民支援体制の整備に取り組んできました。その結果、兵庫県全体で発生していたニホンザルの被害を1/2以下に減少させることができ、丹波篠山市では、市内のサル5群の位置情報を共有するシステム開発と追い払い体制の推進をしてきました。

一方、ある程度獣害に対応できる技術・方法があったとしても、農村では人口減少・高齢化が進行していて、獣害対策はじめ様々な作業の担い手が不足しています。このまま獣害対策だけを推進していくのではなく、獣害対策に取り組むことをきっかけに地域を活性化していく活動をしていかなければならないと思っていたんです。しかし当時は、そういう発想自体がなかったため、私はNPO法人を立ち上げる前の段階で、清野さんと一緒に「獣害対策で地域づくり」という研修会を、2013年から2年間ほど実施しました。地域住民の皆さんにご説明を行ない、市から、わずかでも予算を出していただいて開いてきました。

清野さんと、「実際の目の前の被害はこうすれば防げる」と確認しながら、町づくり、地域づくりに生かしていくアイディアを考える場として、2年間、全6、7回の講座を行なったんです。

その時に集まってもらったメンバーは、主に地域住民の方々になります。私自身も本格的に事業を進めていくためには、兵庫県立大学に所属しながら二足の草鞋を履いていてはできないと思っていましたので、大学を退職して、39歳の時にさともんを立ち上げました。辞める前に清野さんに相談して、「副代表になってくれませんか」という話もしました。いきなり退職してもなかなか仕事がないため、清野さんが市役所と調整をしてくれて、非常勤の嘱託職員として「獣害に強い集落づくり支援員」という役職を用意してくれました。

2、3年間、週3日で市役所勤務、残りの週4日はさともんの仕事をして、段々にさともんの仕事が忙しくなっていって、市役所での勤務を週1日に減らして数年後、市役所を辞めてさともんに専念するようにしました。

清野さん

鈴木さんがNPO法人を立ち上げるという話をされた10年前は、獣がい対策という考え方は世間では全く馴染みがありませんでした。野生動物を扱っている研究者の中では、かなり先を行っている状況でした。その成功のために、私に何ができるだろうと思い、私も大学を辞めて鈴木さんと一緒にNPO法人をやるということも考えました。ただ、私は大学に残って、鈴木さんの活動を学術的にサポートする形で、全力で応援したいと思ったんです。仕事を辞めて新しい事業を立ち上げるのですから、鈴木さんの覚悟は相当なものだったと思います。今となっては、様々な商品や仕組みができてきましたが、当初は、理想でしかありませんでしたが、鈴木さんが語る夢にワクワクしましたし、鈴木さんを応援したいと思う人が増え、そのプロセスの中で、皆さんの応援がまた鈴木さんのエネルギーになったように隣にいて感じていました。

任意団体として、最初は「獣がい対策から始める地域づくり」をテーマに始めたのですが、翌年には「ささやま獣たのしも会」という名前に変えたんです。地域の人も一緒になって、動物のことを楽しもうということ、またビジネスにおいて還元していく仕組み、そして、どうしたら獣害から地域の方々を守れるかを考えてきました。

鈴木さん

清野さんがおっしゃる通り、獣がい対策で豊かな地域づくりをしていくことは絶対に必要なことだと思っていたので、私は先駆けをやりたいと思っていました。大学にいたらできないので、退路を断つ決断をしたんです。私は実践的に本気で進めていく役割、そこに学術的な視点で清野さんがサポートしてくれています。

川添さん

私は元々、ニホンザルの研究を大学生の頃からやっていました。研究のフィールドは、殆ど無人島のような場所でした。「動物のことが知りたい」という意欲が強く、サルの研究は狭い世界なので、鈴木さんのことは存じ上げていましたし、また清野さんの大学の後輩になりますので、清野さんともつながりがありました。

私は鹿児島出身で、鹿児島でも調査を始めたところ、農業被害が出ている実態がわかりました。篠山や鹿児島に限らず、過疎化や高齢化がいかに深刻で、さらに農業被害が出ている状況を目の当たりにし、「野生動物だけ見ていてもダメだ。野生動物を研究した経験を生かして広げていきたい」と思っていた時に、ちょうどお声がけいただきました。

さともんに来てからは、里の調査と共に野生動物の調査も続け、野生動物がいることにポジティブな価値を見出していけるような場を提供していきたいという思いで、調査・研究を続けています。

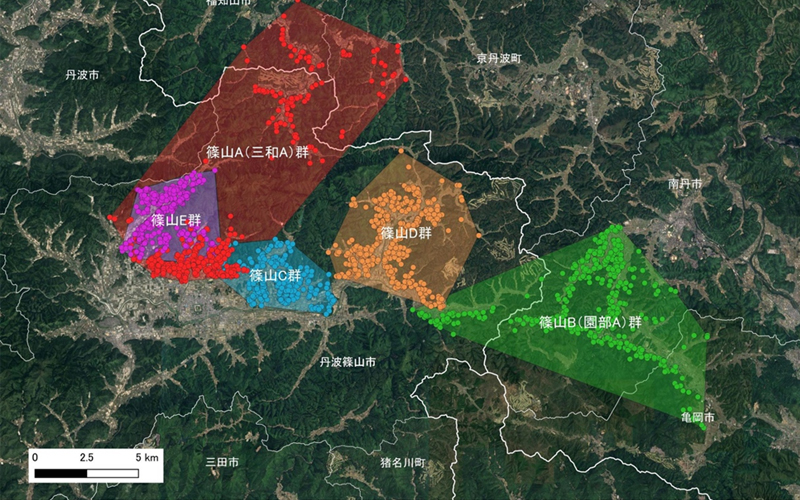

ご質問③ 鈴木さんが開発されたサル5群の位置情報共有システムについて教えてください。

鈴木さん

丹波篠山には5群(A~E群)でのサルが計170匹程います。30~40匹程が1つの群れとして活動しています。サルを捕獲して発信機を付け、どこにいるかを一括して動きを見ることができます。登録されている方は、サルが今どこにいるかを把握していただくことができ、また近くに来ていると警戒情報、遠くにいると安心情報となります。田畑の被害対策として、地域住民の方々には大変喜ばれています。長く続けてきたことで、丹波篠山の人たちは、自分の田畑に来るサルが何群かがわかっていますので、サルへの理解度も高いです。

▲大丹波地域サル対策広域協議会提供のデータを元に作図

清野さん

その他に、田畑の周りに、鹿やイノシシの侵入を防ぐ対策として金網柵を設置しています。必要な所に設置はしましたが、年数が経つため、最近は柵に綻びができてしまい、イノシシが掘ったり、鹿が通ったりして、野生動物が侵入してしまうこともあります。綻びを点検して修繕することは大変なことですが、今は、集落以外の方々も携わってくれる仕組みをつくったので皆で協力し合いながら対策しています。「さる×はた合戦」のように、「さく×はた合戦」として取り組んでいます。

ご質問④ 『黒豆ファミリー』や定期便『篠来たる』について教えてください。

鈴木さん

地域の方々が、自分の財産である農地・集落を守るためには、地域が主体となって、自分たちで対策に取り組むことが大前提ですが、高齢化や人口減少でこれからは維持できなくなっていく、現に維持できない集落も増えてきています。そこで、地域外の方々に篠山に来ていただいて一緒に対策に取り組んでいただく。ただ対策に取り組むだけではマイナスをゼロにするだけなので、獣害対策をきっかけに、多くの人たちに興味、関心をもってもらい、皆で新しい未来を創っていくことが大切です。

現地に来て活動に参加してもらう関係人口は増えてきましたが、収入を生むためにはサービスや商品を作っていかなければなりません。丹波篠山と言えば、黒豆が特産品なので、黒豆を一緒につくる取り組みとして、「丹波篠山黒豆ファミリー・オーナー制度」をスタートさせました。土づくりから苗植え、その後必要な農作業などの作物が育っていく様子や、台風や大雨などの自然災害や野生動物の被害のリスクなど、収穫に至るには毎年異なるストーリーがあることをお伝えして、こうしたプロセスを経て収穫した美味しい黒豆を届けるようにしています。

また、地域支援型農業(CSA)の定期便『篠来たる』は、川阪集落のお米とオーガニック野菜をセットにして販売しています。100人の会員を集めることで、地域支援人材を一人雇用するモデルを目指しています。地域を豊かにするために支援してくれる会員をより多く募っていく必要があります。川阪集落は、人口33人、30才以下人口は0人、いわゆる限界集落目前の集落です。山あいなので、農地は小規模で、このままだと、10年後、20年後、農地が荒廃してしまう未来が見えている。だからこそ、地域を維持していくために小規模農地でも農業が継続できるビジネスモデルを作っていかなくてはいかない。大規模と比べて効率性が悪いため、農産物の価格は高くなってしまうけれど、購入してくれるお客さんと結びつけることで、集落の農業を守っていける仕組みです。

ただ、川阪集落は小規模農地のため、野菜の安定的な収穫ができないので、野菜は、丹波篠山でオーガニック野菜を生産するグループ「篠山自然派」の皆さんに協力してもらっています。農薬を一切使わない有機農法で、安全安心な付加価値をつけた売り方をしていかなければと思っています。今後、小規模農地である川阪集落においても、オーガニック野菜を栽培できるよう、月に一回、中末農園の中末智己さんにも来ていただいて、有機農法の指導をしていただいています。月に一回来ていただく時間を確保するために、私たちも月に一回、ボランティアで中末さんの応援をさせていただいています。想いを共有しながら地域活性化に向けて取り組んでいるところです。

ご質問⑤ 都市と農村をつなぐ体験型の取り組みについて教えてください。

鈴木さん

お米については、川阪集落で田んぼのオーナー制度をやっています。川阪でのお米づくりの体験をしてもらい、収穫量をみんなで分けるプログラムです。お子さん連れのファミリーが多く参加してくれ、子どもに自然体験させたいという神戸市や大阪府からの参加者が多い状況です。

清野さん

自然体験格差は深刻で、子どもたちの自然体験などに投資をしようという親御さんがいる中、一方でそうしたことに投資せず、人工の玩具ばかりで遊ばせるほうに流れる親御さんもいます。自然の中で遊んだり、学んだりすることに教育投資をする親御さんをもっと増やしていく必要があると感じています。日本人の心の中に、原風景を見て感じる懐かしさや心地よさがあることを私は信じています。子どもの心の中に自然というものが備わっているとすれば、川阪の景色を見て、汚い、怖い、嫌だという感覚ではない思いが芽生えるのではないかなと思っています。

鈴木さん

今、幼い頃から自然体験をしてもらうプログラムが必要だと思っていますし、例えばさともんにも小学生の頃から参加して中学・高校と継続して関わってくれて、将来農家になりたいとか、丹波篠山に住みたいと言ってくれる方もいます。農村が衰退しこうした原風景がどんどん失われていく社会の中で、様々な人に貴重な体験をさせてくれる豊かな里地里山の暮らしをなんとしてでも残していきたいと思っています。自然体験させたいという親御さん経由で参加することは限界があるかもしれないので、だからこそ幼い頃から自然体験してもらうプログラムが必要だと思っていますし、幅広く色んな世代にはたらきかけていく必要があると思って取り組んでいます。

清野さん

大学の授業においても、神戸大学の農学部で実践農学入門といって、毎月、50人乗りのバスに乗って、農家に弟子入りして現場で学ぶ授業のコーディネートをしてきました。面白いのは、動物でいう擦り込み(初めて見るものを親と認識する現象)のように、都会思考の学生が初めて見た田舎をすごく好きになって、毎月50人がその集落に惚れていくんですね。そういう50人を送り出していくと、その内の数人がその集落に住もうという話になっていく。今は、学部が変わったのですが、私の授業でも鈴木さんにも協力いただいて、一番最初に田植えをするようにしています。学生には右も左もわからない中で、とにかく田んぼに足を入れてもらうようにしています。裸足で田んぼに入って、畦に座って風を受けながら、「めちゃくちゃ楽しかった」と評判になります。そうした大学生へのアプローチも大切だと思っています。そうした、農村でいい体験をした学生が親になった時に、子どもにも体験させたいと思ってもらえるように変わっていったらいいなと思っています。

ご質問⑥ 人材育成について教えてください。

鈴木さん

これまでは人材育成にまで手をかけるゆとりがありませんでしたが、今後は他の地域でも同じように取り組んでいき、仕事として取り組める人を育てていくことが必要だと思っています。そういう意味では、大学の教育と連携してやっていくことは必要なことと思っています。

清野さん

川添君がさともんに入ってくれて、ニホンザルの調査をするために集落に入って行くのですが、目の前で被害に遭って悔しがっている農村の方々を前にして、一緒になって悩み、考えてくれます。サルのことを好きなだけでなく、地元住民の方の気持ちにも寄り添えるような共感力を持った学生を育てたいと思っています。最初に会った地域の方と雑談をしながら、サルの調査をさせてもらえるのは川添君の能力なんだろうなと思います。周りの方々に敬意を示しながら集落に入り、何ができるかを考える。そうした能力を学生たちに培ってもらいたいと考えています。

川添さん

鹿児島から宮城の大学に行って、まず現地の方々の言葉がわからないので、言葉を覚えるところからでした。繰り返し訪れて顔なじみの人ができてくると、その人の家に挨拶に行ったり、遊びに行ったり、一緒にお酒を飲んだりしてコミュニケーションをとるようにしています。それまでは、研究のためにコミュニケーションをとらざるを得なかった部分はありましたが、国内の色んな地域に行って調査を続ける中で、その地域ならではの人付き合いがあるので、つながりが広がっていくことが面白いですね。

ご質問⑦ 学生毎に育成プログラムがあるようですが、まず小学生対象のプログラムについてお聞きしたいです。

鈴木さん

丹波篠山市エコティーチャーという制度(自然環境のことを教える外部専門家を派遣して授業を行う)、依頼があったので、とある小学校に行ってきました。そこで、野生動物のことを動画などで紹介したのですが、野生動物が映るセンサーカメラの暗い映像を出したら、学生たちは野生動物に対して怖いというイメージが多くありました。農村では獣害が深刻で、野生動物は農作物を食べる悪者とか、怖いというイメージが子どもたちに定着しているようでした。一回の授業だけで、子どもたちの印象を変えることは難しいかもしれませんが、例えば、同じく市内の大山小学校では、特産品の大山スイカを小学校のすぐ裏の畑で作るという授業で、普通に栽培しても野生動物に食べられて殆ど収穫できなかったので、どうやって守れるかという複数回の授業と実習を交えた探求型のプログラムを行っています。また、その中で「獣害」だけでない野生動物の本来の生態や暮らしについても伝える内容としています。さらに、川添君たちが色々と考えて、どういうプログラムにしたら子どもたちに野生動物への意識や感情が変わるかを検証してみようということになりました。

川添さん

今までは撮ってきた映像を見せるだけでしたが、今年は、センサーカメラをどこに置いたらどういう動物が撮れるかを自分たちで考えてもらうところからやってもらいました。映れば楽しいし、映らなかったらなぜ映らなかったかを考えるきっかけになると思ってのことです。

鈴木さん

そうなれば撮ってきた映像も怖くなくなるかなと思っています。小学校の授業のプログラムだけでなく、夏休みには、ここ(おとわの森子育てママフィールド~プティプリ~)が子育て支援施設なので、未就学児や小学生などを対象に、6日間、農業体験や野生動物・生き物調査、陶芸体験、山や川に行くなど、自分の「好き」を見つけるプログラムとして「丹波篠山ワイルドキッズプログラム」というものを実施しています。最終日にはキャンプを行なうことで、自然の中で遊び、学び、成長を促す場としています。今年で3年目になります。

川添さん

川阪集落で生き物調査をする予定です。バイオブリッツと言って、欧米の博物館などがよく取り組んでいることで、ある地域の中で何種生き物がいるかを全部数え上げる生物多様性調査を参考にした内容です。蝶や鳥、魚など、大学の研究者や篠山の高校の先生、蝶の研究者の方々などに来ていただいて、調査をします。参加者は5才から60才まで、幅広い方々に参加していただきます。

先日も鈴木さんと一緒に、小学校の授業に行った際、学校の裏山にセンサーカメラを置いて野生動物を調べました。あまり行きたがらないと思っていた小学生たちが興味を持って山に入って行く姿がありました。野生動物が家の田畑に来て怖いという印象もあったかと思いますが、実際に山の中にいる野生動物を見ると、「かわいい」という感想もありました。怖いという固定観念ではなく、まだ知らない動物の姿などを調査・研究の視点から見せていけたらと思っています。

ご質問⑧ 高校生や大学生を対象にしたプログラムはどうですか?

清野さん

市役所の事業とはなりますが、「獣がい対策実践塾」を行なっています。鈴木さんも私も初期から取り組んでいて、今年で8年目になります。私は昆虫から魚など、生き物は何でも好きなので、丹波篠山の川の生き物調査を高校生たちとやり始めて、そうした学生たちに野生動物にも関心を持ってもらいたいと思い、獣がい対策実践塾をスタートさせました。野生動物や獣がい対策のことを知ってもらい、地域づくりにつなげていくプロセスにすることを目的に取り組んでいます。

他にも、神戸大学の農学部の実習で、毎年、色んな地域に入るのですが、私がサポートしていた年が、畑(はた)地区というところで、その畑地区で何か困っていることはないかを学生が地域の人たちと話す中で、地域に還元できて、かつ地域外からも参加できる獣害対策はないかと考えたのが、「さる×はた合戦」です。サルが柿を食べる前に収穫しようという取り組みです。始めて10年が経ちますが、事前に食べてもよい柿を決めていただいて、集まった人たちで柿を獲ります。ちなみに、「さる×はた合戦」のネーミングは学生が決めたもので、ユニークな名前にすることで参加しやすいようにしています。

▲丹波篠山市提供

鈴木さん

柿が集落に沢山あるので、野生動物の餌になっていて、でも、今ではそれほど人が柿を食べたり消費したりされていないんですが、貴重な地域資源でもあるので、なんとか有効活用する方法はないかと思い、獣がい対策実践塾では、初回から「さる×はた合戦」をプログラムに入れてきました。4年目ぐらいから、東雲高校が柿を使ってレシピ開発やジャム作りをやるようになり、学校のプログラムとして組み込まれるようになりました。

清野さん

そうすると、高校生たちが獣害問題について話し合うようになって、獣害があるから柿を収穫しなければならない、収穫することで獣害が減るという内容を獣害フォーラムで発表してくれるようになったんです。

鈴木さん

そうした学生の中には、ジャム作りを通して製菓学校に進学し、「私は春から進学しますが、将来はパティシエになって、丹波篠山に戻って獣がいに貢献できるようにします」と言ってくれる学生も出てきて、嬉しかったですね。

他にも、獣がい対策実践塾の2期生の子が、高校卒業後も継続的にボランティアで参加してくれていて、「大学で県外に行くけれど、丹波篠山を活性化させていきたい」と言って、この春、大学卒業後、就職せずに地域活性化をやっていくと決めて、今、さともんで週3日働いてくれています。新しい人を雇うと一から覚えてもらわなければならない中でも、彼はさともんのことをよくわかっているので、動画作成一つ、趣旨のわかるとても良い動画を形にしてくれています。これまでこうしたプログラムがなかっただけで、小学生から大学生まで、社会人であっても、さまざまな人がどこかのタイミングで興味を持ってくれて、関われる場や活躍できる場を創っていけたら、農村は変わっていくと思っています。

清野さん

地域外から来た人たちが丹波篠山の良い部分を話してくれるので、丹波篠山で育った学生は「自分たちの地域にはこんなに良いところがあったんだ」と認識することになります。彼も、周りから丹波篠山は良いところと言われてきたのだと思います。そこで自信や誇りをもって、自分の地域は魅力的なところなのだと再発見できる。そのため、さともんは地域外から来る人も応援するようにしています。

鈴木さん

よく来てくれるリピーターの方々は顔馴染みになって、一つのコミュニティとなっています。小学生の頃から通い続けてくれている子たちも、今、高校生になって、親戚のような関係になってきています。将来、丹波篠山で地域活性化したいと言ってくれる子たちをサポートしていく役割を、さともんが人材育成プログラムとして形にしていかねばならないと思っています。

近年、国内の食が危惧される中、獣がい対策で地域住民を守り、さらに豊かな農村の未来を創るため、地域活性化の最前線で実践的にリードされる鈴木さん、学術的な視点と学生の未来のために農業体験の場を提供される清野さん、調査・研究のために集落に足を運び続けられネットワークを広げられる川添さん。里地里山問題の改善のため、三名の方々それぞれの想いと経験、取り組み、ビジョンなどをお伺いし、獣がいに対する見方、安心安全な農産物の栽培、集落存続のために遠隔からでも携われることがあることなど、多角的に地域づくりについて見つめ直すきっかけとなりました。

RINRI PROJECTは、今後も里地里山問題研究所の取り組みに注目し、応援してまいります。